Un fenómeno ambiental conocido como el Evento climático 4.2 ka BP tuvo un impacto devastador en la península Ibérica, llevando a la desaparición de una de las culturas más singulares de la historia, la de los megasitios de la Edad del Cobre. Según un estudio firmado por el catedrático de Prehistoria Leonardo García Sanjuán y el geógrafo Francisco Sánchez Díaz de la Universidad de Sevilla, las temperaturas aumentaron en aproximadamente dos grados entre 2400 y 2250 a. C., coincidiendo con una prolongada sequía que afectó gravemente a los recursos naturales de la región.

El artículo, publicado en la revista Journal of Urban Archaeology, señala que esta degradación ambiental provocó el agotamiento de los recursos forestales, con un aumento de los matorrales y una drástica reducción de especies como los pinos y los robles. Este contexto, sumado a factores económicos y sociales, contribuyó al colapso de grandes asentamientos que habían funcionado como centros de poder y religiosidad interconectados por redes comerciales. Estos asentamientos, conocidos como megasitios, surgieron a principios del tercer milenio a. C. y destacan por su monumentalidad, con dimensiones que abarcan decenas o incluso cientos de hectáreas.

La magnitud de los megasitios

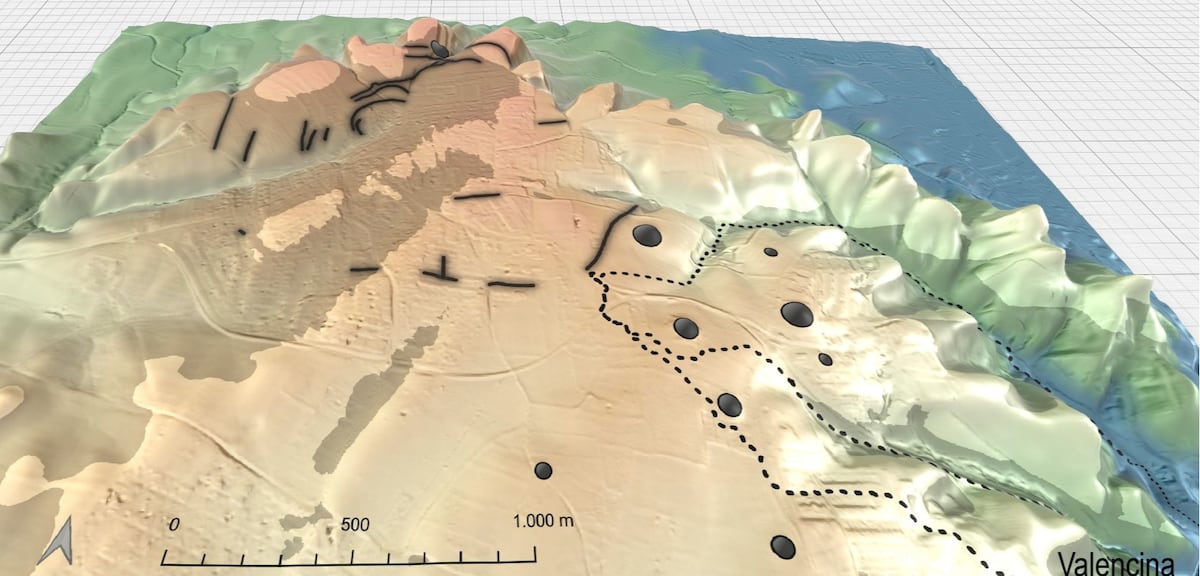

En la actualidad, se han identificado siete megasitios en la península, entre los que se encuentran Acalar, Perdigões, y Porto Torrão en Portugal, así como Camino de las Yeseras, Marroquíes Bajos, La Pijotilla y Valencina de la Concepción en España. Estos asentamientos, situados en terrenos fértiles cerca de caudalosos ríos, se caracterizaban por su enorme tamaño y la disposición de sus estructuras sin planificación previa. De hecho, el mayor megasito conocido hasta la fecha se encuentra en Valencina de la Concepción, extendiéndose a lo largo de 450 hectáreas.

Los expertos apuntan que, a pesar de que la media de existencia de estos megasitios fue de alrededor de mil años, algunos, como el de Perdigões, perduraron hasta 15 siglos. Esta notable durabilidad sugiere un alto nivel de sostenibilidad alcanzado por estas sociedades, que experimentaron ciclos de crecimiento, crisis y eventual abandono. Por ejemplo, hacia el 3200 a. C., varios de estos asentamientos aumentaron su actividad, aunque entre 2700 y 2600 a. C. sufrieron una crisis significativa de la que tardaron casi un siglo en recuperarse.

Factores del colapso

El abandono de los megasitios, que comenzó hacia 2200 a. C., fue gradual, salvo en el caso de Valencina, donde la actividad cesó de forma abrupta. El cambio climático y el aumento de la temperatura, junto con tres periodos de enfriamiento severo, afectaron negativamente a las economías locales basadas en cultivos de trigo y cebada. Durante este periodo, el Evento climático 4.2 se caracterizó por una drástica reducción de las precipitaciones, lo que resultó en una inestabilidad económica y social.

Los autores del estudio sugieren que, aunque las sociedades de la Edad del Cobre intentaron adaptarse intensificando la producción, no lograron mantener las redes de intercambio que eran fundamentales para el funcionamiento de los megasitios. Además, a partir de 2500 a. C., se produjo un cambio demográfico notable, con la sustitución de haplogrupos masculinos que datan del Neolítico por otros originarios de Europa. Este proceso de reemplazo, que se extendió durante seis siglos, no afectó a los linajes femeninos, lo que ha llevado a los investigadores a cuestionar la naturaleza de esta transformación.

La concurrencia de todos estos factores culminó en el colapso de los gigantescos asentamientos que habían estructurado la vida social en la península durante la prehistoria. A pesar de su desaparición, los megasitios ibéricos se caracterizaron por su resiliencia, funcionando como núcleos vitales de la vida social durante siglos y dejando un legado que influiría en las civilizaciones posteriores.